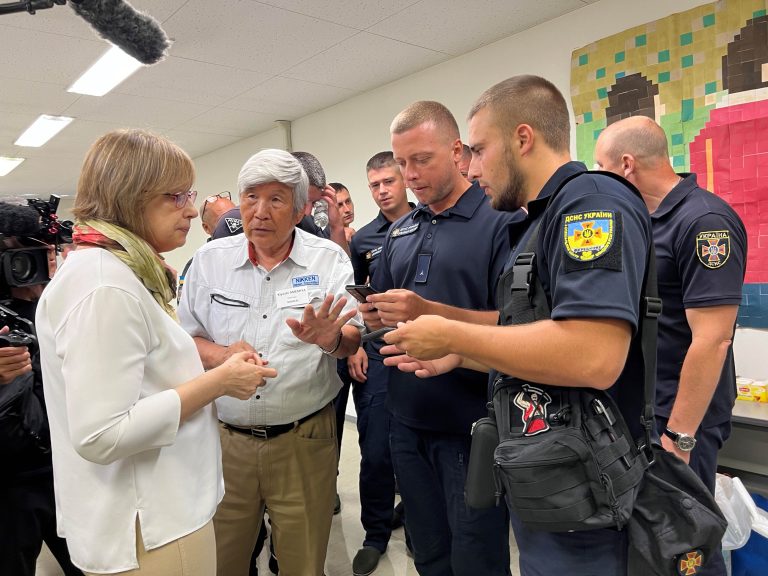

ウクライナ国家非常事態庁(SESU)地雷除去技術研修員等15名に技能研修を実施

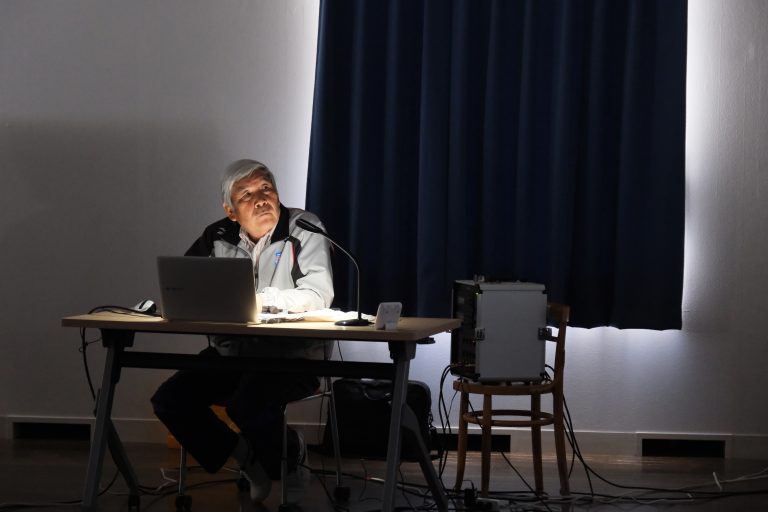

ウクライナ国家非常事態庁(SESU) 地雷除去技術研修員等15名が来日し、7月23日~8月2日まで、弊社にて地雷除去機操作トレーニングを行いました。

地雷除去機の操作やメンテナンス方法などの基礎を学び、実機を用いた訓練では、 最初はぎこちなかった操作も何度も練習を重ね、次第にスムーズに操作できるようになりました。異なるアタッチメントを使用した操作練習なども行いました。

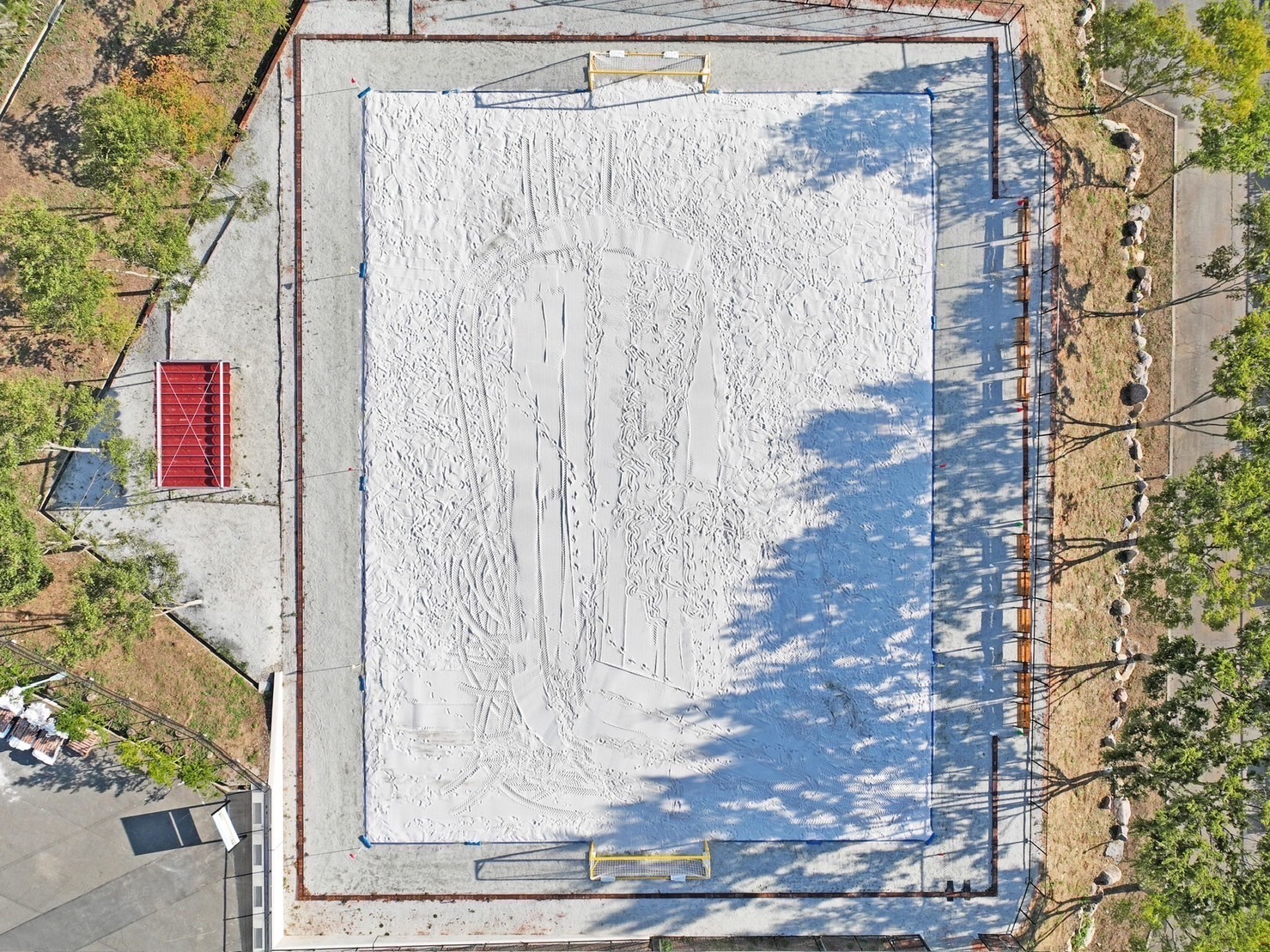

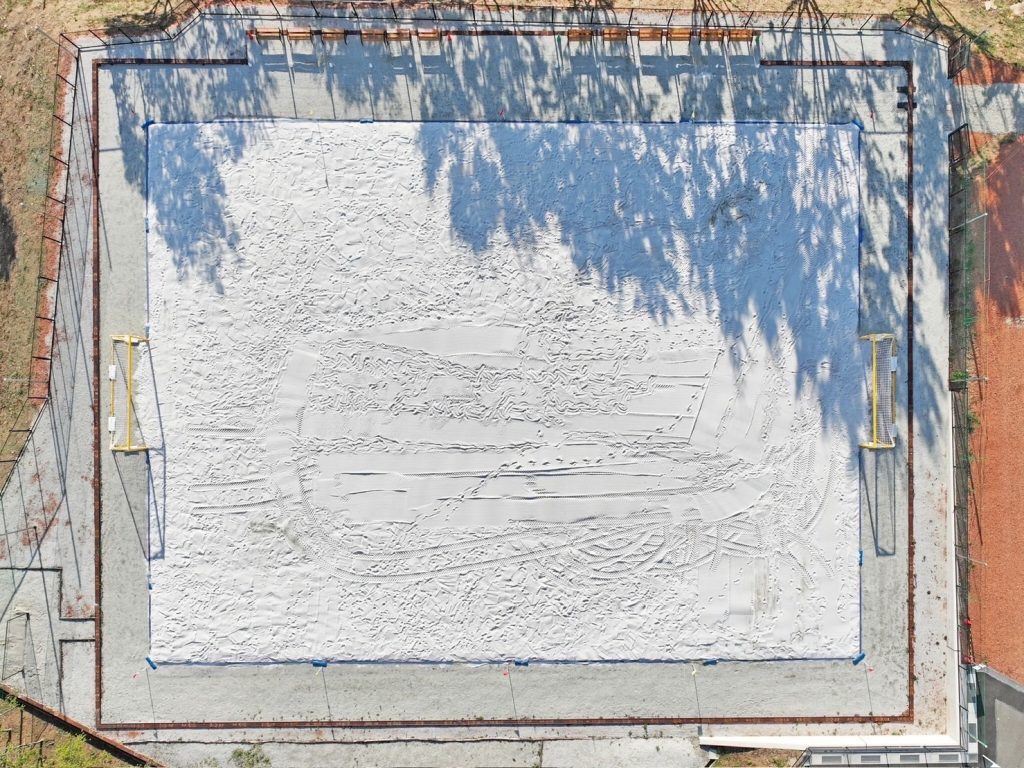

また、いこいの杜コミュニティパークの地雷除去機技能訓練センターでは、実践を見据えて、斜面での障害物の除去や地表面の掘削作業に挑戦しました。

連日35℃を超える猛暑にもかかわらず、意欲的に実地研修に臨んでいたSESU研修員の皆さん、本邦研修後、カンボジア地雷対策センター(CMAC)での実践訓練へと向かいました。

弊社は、ウクライナの人々が一日も早く平和な生活を取り戻すことができるよう願い、地雷除去を通じてウクライナの復旧・復興に協力してまいります。

7月5日(金)、北杜市いこいの杜コミュニティーパークにて、高根東小学校6年生の児童38名を対象に体験講演会を行いました。

今回は「モノづくりを通しての国際社会への貢献」をテーマに、ものづくりに関わる働く人々の思い・国際貢献・平和教育を中心にお話させて頂きました。

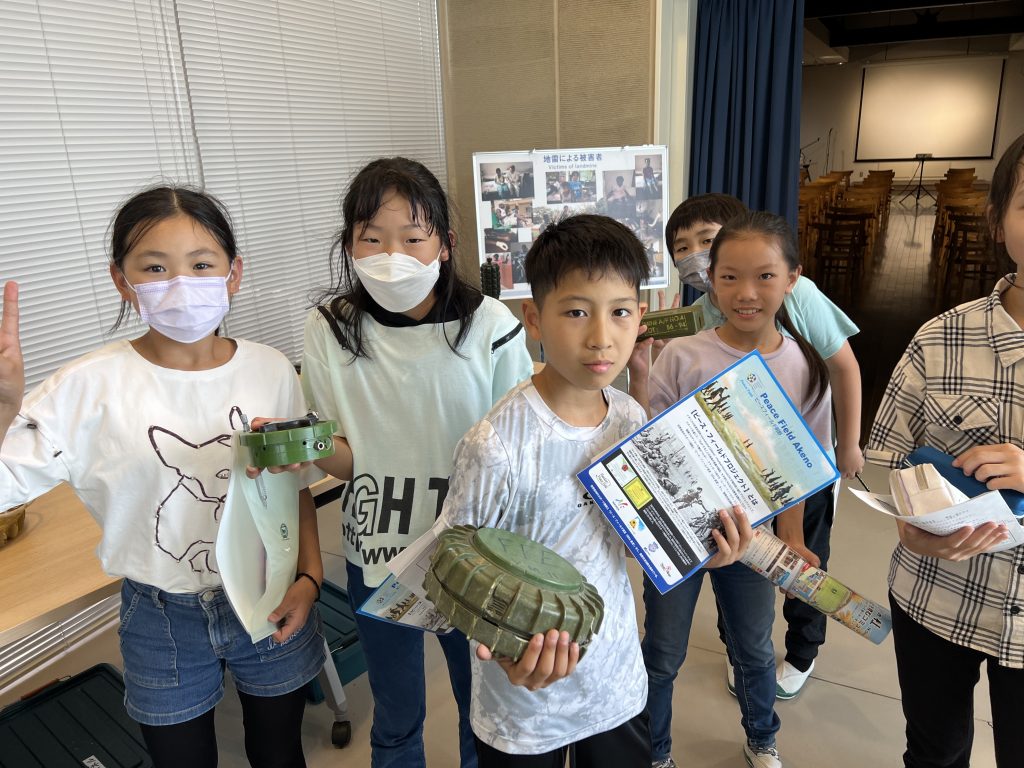

地雷模型の見学では地雷の仕組みを知り、地雷の残酷さも知って頂けたかと思います。

屋外の模擬地雷原では地雷除去機の実演も行いました。

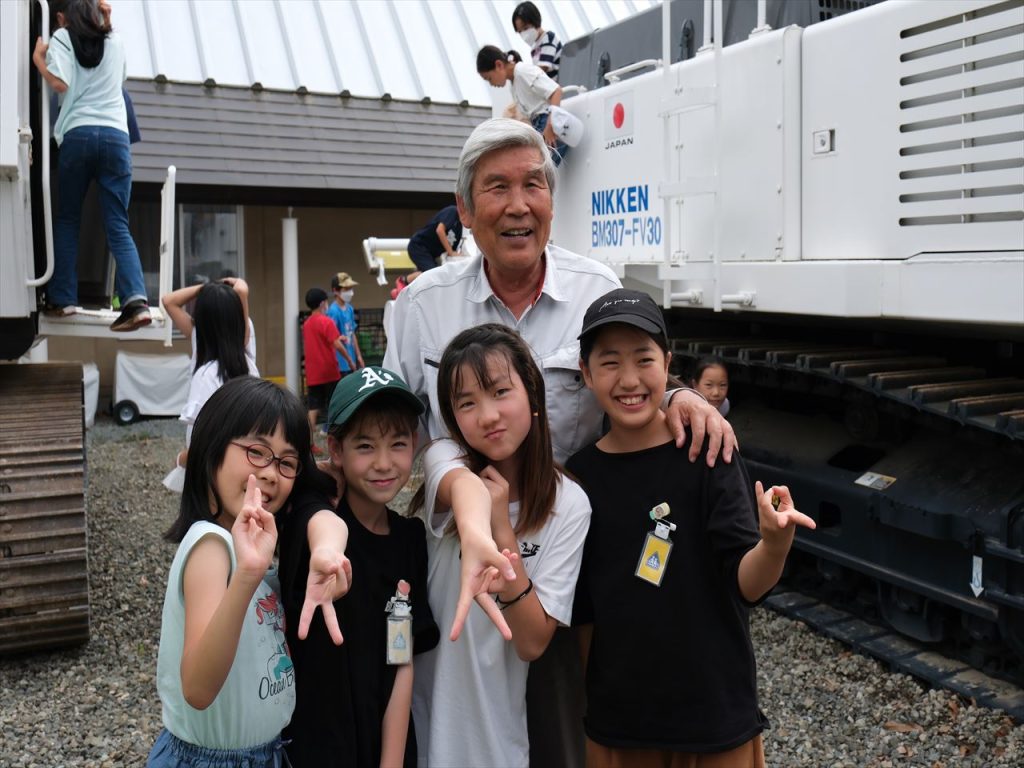

児童たちは機械の大きさや迫力に大変驚いていた様子で、記念撮影では皆さん機械に昇り、感激していた様子でした。

実際の地雷除去機にも触れることで、国際社会の一員として、今後平和について考える良いきっかけになったと思います。

この講演会を通して、児童たちには平和とは何か、国と国との繋がりとは何かを考えるきっかけになれば幸いです。

いこいの杜コミュニティーパークにはアスレチック施設もありますので、是非皆さんにお気軽にお立ち寄り頂ければと思います。

この砂は、1954年~1974年の21年間のベトナム戦争において、ベトナム中西部ダナンの海岸にアメリカ軍が上陸し、1968年南ベトナム解放戦線とアメリカ軍に大攻勢をかけた激戦の地ダナンから頂いた砂です。当地には当時の様子を伝える博物館があり

そのダナンの砂を明野の地で、平和への想いを込め我々は「平和の砂」として活用していきたいと思います。

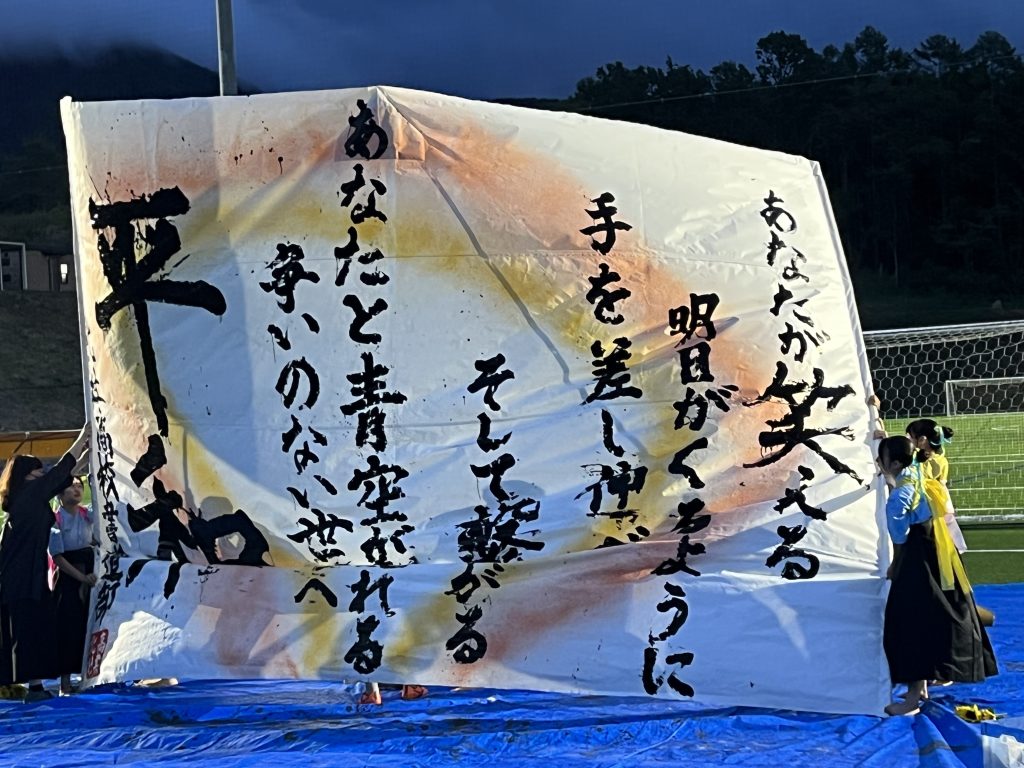

ピース・フィールド明野において、国際平和デーをきたる9月21日17時から20時に開催しました。開催にあたり、北杜市市長様をはじめ地域の皆様が参加され盛大に行われました。また、国際平和デーのイベントにおいて北杜高校ギター部及び書道部による平和を願うパフォーマンスをして頂きました。

地元のサッカークラブの子供たちや50歳以上のサッカークラブの方々が大勢参加されピース・フィールド明野から国際平和デーを発信することができました。

7月29日、シャトレーゼにらさきの森にて、全体学習会・青少年講習会及び教育指導者地域研修会を行いました。

30日、北杜市のコミュニティーパークにおいて、平和学習会を行いました。

生徒80名、教職員20名を対象に「モノづくりを通しての国際貢献」をテーマに平和学習体験講演会を行いました。

今回は、相手の立場や環境を考えながらモノを作ることの大切さをお話させて頂きました。

6月23日(金)、北杜市いこいの杜コミュニティーパークにて、石田小学校5年生の児童46名を対象に社会科校外学習を行いました。

今回は、ものづくりの実際・ものづくりに関わる働く人々の願いや工夫・国際貢献・平和教育として、

「モノづくりを通しての国際社会への貢献」をテーマに行いました。

児童が平和について考え、 国際社会に生きる一員として、どのように関わって行くかについて講演を行いました。

また模擬地雷原の体験では手作業による地雷除去の大変さを体験して頂き、実際の地雷除去機にも触れる事で、

国際社会の一員として、今後平和について考える良いきっかけになったと思います。

この講演会を通して、児童たちには平和とは何か、国と国との繋がりとは何かを考えるきっかけになれば幸いです。

いこいの杜コミュニティーパークにはアスレチック施設もあり、最後に児童たち皆で伸び伸びと体を動かし、楽しんでおりました。

2023年6月19日~23日、コロンビアより人道地雷除去工兵の方々16名が来社されました。

弊社としてコロンビア国に地雷除去機が6台納入されております。

今回の訪問は実際に地雷除去機を製造している会社見学をし、技術の高さを評価して頂きました。

5月26日(金)コミュニティーパークにて学校法人東京女子学院・中等部の1学年を対象に、平和学習会を行いました。

世の中にある様々な出来事について具体例をあげて説明するにあたり、悲惨な状況の中でも生き延びている人々の状況、

どんなに貧しくても人として生きる力を持つ大切さ、また平和とは何か、人の幸せとは何か、などをお話させて頂きました。

体験講演会では地雷除去活動において、模擬地雷原の体験や地雷除去機の体験乗車、模擬地雷の見学を行いました。

地雷を除去すると共に、その地域の復興へのあり方について、SDGsを含めて「モノづくりを通しての国際貢献」についても説明させて頂きました。

平和とは何か、地雷の被害・戦争の被害をどうすればなくす事ができるのかを考える一助になれば幸いです。

いこいの杜コミュニティーパークにはアスレチック施設もありますので、最後に学生たち皆で伸び伸びと体を動かし、楽しんでおりました。

2023年4月8日、いこいの杜コミュニティーパークにて山梨学院大学女子サッカー部65名を対象に体験講演会を実施しました。

今回のテーマは「地雷除去・平和構築」を基本にSDGsをおりまぜてお話させて頂きました。

まずは、いこいの杜がピースフイールドに認定されたましたので、ピースフイールドを紹介させて頂きました。

「ピースフィールド」とは1941年第一次世界大戦時、イギリス軍とドイツ軍がベルギー・フランダース地域を戦場に激しく戦闘を繰り返していた中、クリスマスの日に双方が休戦してサッカーをしながら平和の時間を楽しんだ伝説が今も受けつなげております。

この逸話のサッカーの舞台となったベルギー・フランダース地域を「ピースフィールド」とし、世界5大陸に63のスポーツ施設が認定されており、いこいの杜が64番目となりました。

次に地雷被害や地雷除去の状況など具体例をあげて説明し、悲惨な状況の中でも生き延びている人々の状況、平和とは何か、人の幸せとは何か、などをお話させて頂きました。

ウクライナをはじめ、今でも世界で起きている事を知って頂き、平和に暮らせる事がとても尊いものであると感じてもらえたのではないかと思います。

また地雷除去機に体験乗車する事で、「モノづくりを通しての国際貢献」のあり方についても考える事ができたと思います。

弊社が目指すSDGs(持続可能な開発目標)の考え方を説明しました。SDGsは「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。

弊社が行うSDGs活動としては、環境及び貧困や飢餓を無くす為に、地雷原の復興としてインフラ整備及び農業開発の推進を行う等の一例を紹介させて頂きました。

今回の平和学習講演を聞いて頂いた事で、皆様それぞれに心に感じて頂いたものがあると思います。

スポーツに、学習に、目標・目的をもって取り組んで頂き、社会に貢献できる人材となる事を期待しております。