上野原中学校 校外学習 体験講演会を実施

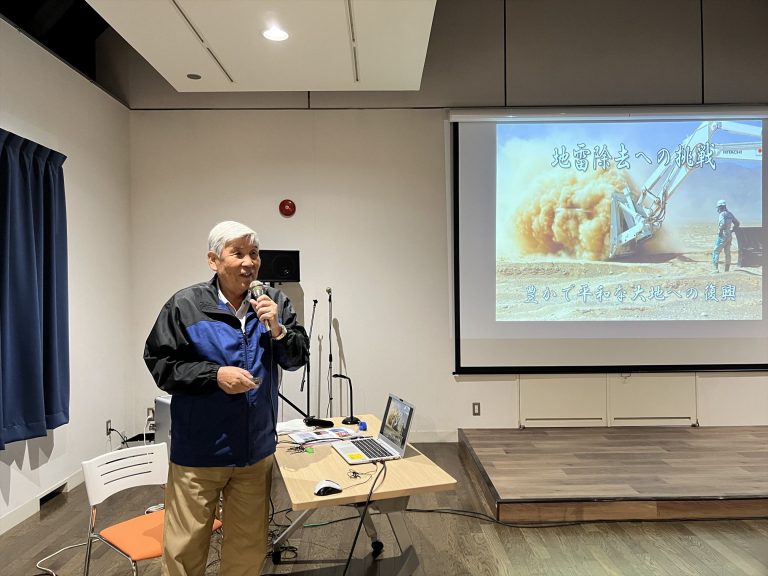

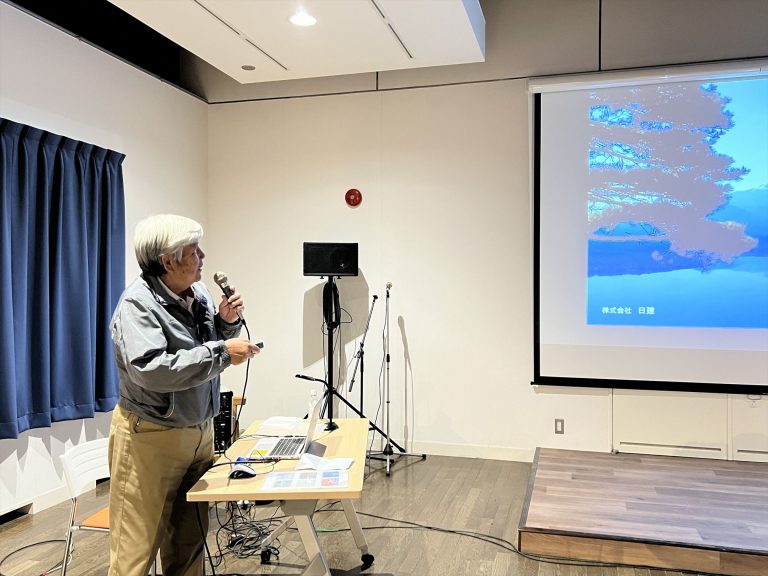

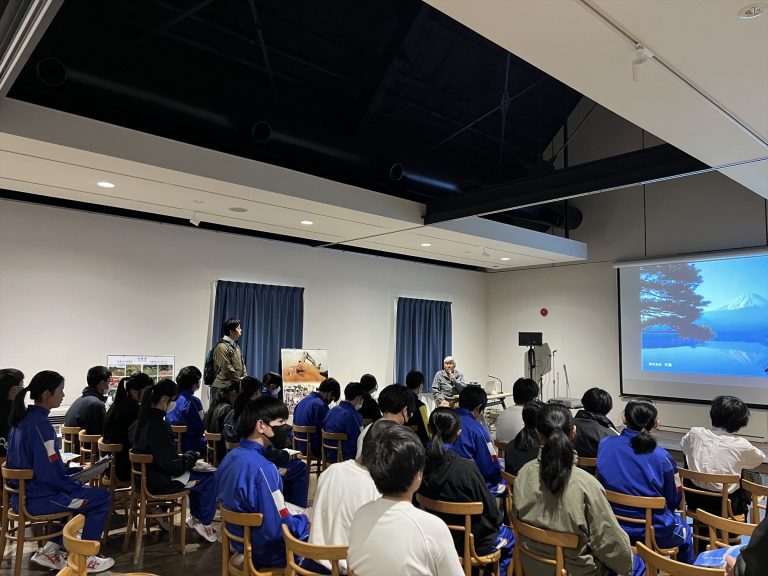

10月31日、北杜市いこいの杜コミュニティーパークにて、上野原中学校2年生の校外学習の一環として「モノづくりを通しての国際貢献」をテーマに体験講演会を行いました。

講演では、これまでの経験やものづくりを通じた国際協力の現場で感じたことを交えながら、「何をやるべきか」「何をしたいか」をわかっている人は強いことを強調し、目的意識を持つことの大切さについてお話ししました。目的意識は人生の軸となり、その軸をしっかりと持つことで、人はどんな困難にも立ち向かう力を得ることができます。

生徒の皆さんは真剣な眼差しで耳を傾け、自分の将来を見つめ直す姿が印象的でした。

今回の校外学習は、「働くことの意義」や「生き方」について考えることを目的として行われました。社会で働く人々の姿勢や、仕事に向き合う誠実さ、そして人と人とのつながりの大切さに触れる機会となったことと思います。

また、普段の学校生活とは異なる環境での体験が、社会のルールを学び、思いやりや感謝の心を育てるきっかけになってほしいと願っています。

「モノづくり」というテーマを通じて、日本の技術や精神が世界の中でどのように活かされているか、そして国際社会で求められる人間力とは何かについてもお話ししました。

この講演が、生徒の皆さんにとって自らの目標を見つめ直し、目的意識を持って歩み出す第一歩となれば嬉しく思います。

今後も、次世代を担う若者たちの学びや成長を応援し、ものづくりを通じた国際貢献と平和活動に取り組んでまいります。

(写真下に生徒の感想文を追記しました)

上野原中学校の生徒の皆さんから、講演会を聞いての感想をたくさんいただきました。

一人ひとりが、地雷やモノづくり、国際貢献について感じたことを自分の言葉で丁寧にまとめてくれています。

どの感想にも、平和を願う気持ちや未来に向けたまっすぐな思いが込められていました。

その中から、いくつかの感想を抜粋してご紹介します。

○「地雷の多さと雨宮さんの行動に驚いた」

世界では、毎日のようにたくさんの地雷が埋められ続けていて、何千万個もの不発弾が残っていることに、とても驚きました。

子どもたちにも大きな被害が出ていることを知り、雨宮さんがずっと活動を続けている姿に感動しました。

自分も雨宮さんのように、人のために動ける人になりたいと思いました。

○「戦争の現実と不発弾の恐怖を知り、平和のありがたさを感じた」

戦争が終わって何十年たっても、地雷が残ったままの国があると聞いて、とても怖いと思いました。

日本では平和に暮らしているけれど、世界には今も危険の中で生活している人たちがいることを知り、あらためて平和の大切さを感じました。

○「人のために作る技術と、兵器の違いに衝撃」

本来、機械や技術は人を助けるためのものなのに、戦争では兵器として使われてしまうことを知ってショックを受けました。

戦争では関係のない民間の人たちまで傷ついてしまうことを知り、悲しくなりました。

将来は、人の命を守れるようなものづくりができる人になりたいと思いました。

○「地雷原近くで暮らす子どもたちの現状と、希望ある未来を感じた」

地雷の近くで生活している子どもたちが、どれほど危険と隣り合わせなのかを知り、とても胸が痛みました。

でも、雨宮さんたちの活動のおかげで、安心して笑える子どもたちの姿を見て、希望を感じました。

もっと地雷について知りたい、学びたいと思いました。

○「『やりたくないことは無理にやらなくていい』という言葉に救われた」

雨宮さんが話していた「やりたくないことは無理にやらなくていい」という言葉に、とても励まされました。

無理に頑張らなくても、自分のペースで少しずつ前に進めばいいんだと気づきました。

そして、地雷除去という危険な仕事に挑む雨宮さんの“やろう”という強い気持ちに心を打たれました。

○「技術者としてのモノづくりの使命を感じた」

雨宮さんが言っていた「技術者はモノづくりの挑戦者であり、モノづくりへの愛が大事」という言葉が心に残りました。

地雷除去の機械をつくることは、世界の人たちの命や生活を守ることにつながる、とても大切な仕事だと感じました。

兵器とは違う、人を助けるための技術があることを知り、モノづくりの意味をあらためて考えました。

10月22日(水)、北杜市いこいの杜コミュニティーパークにて、明野中学校1年生の皆さんを対象に体験講演会を行いました。

この講演会は、平和の尊さや社会の一員として自分の役割について考えることを目的に開催しました。

当日は、「モノづくりを通しての国際貢献」と「人づくり・モノづくりの大切さ」をテーマにお話ししました。地雷が爆発する映像や、被害に遭った人々の様子を通して、地雷の恐ろしさと平和のありがたさを感じてもらえたのではないかと思います。

また、模擬地雷原での体験では、雑草や木々の中で地雷を探す難しさを体感し、実際の地雷除去機を目の前にした際には、その大きさや仕組みに多くの生徒が驚きの表情を見せていました。

講演の中では、モノづくりで大切なのは「相手の立場に立ち、相手が何を望んでいるのかを考えること」、そして「目標を持って取り組むこと」であるとお伝えしました。

同時に、モノづくりの根底には、人を思いやる心や、仲間と協力して課題に取り組む「人間力の大切さ」があることもお話ししました。

地雷除去機の見学では、生徒たちが真剣な表情で観察し、実際に「モノづくりの力」を感じ取ってくれている様子が印象的でした。

今回の体験を通じて、生徒の皆さんが平和の尊さや命の重み、そして「モノづくりと人間力の大切さ」を改めて感じ、未来に向かって自分の一歩を踏み出すきっかけになってくれたら嬉しく思います。

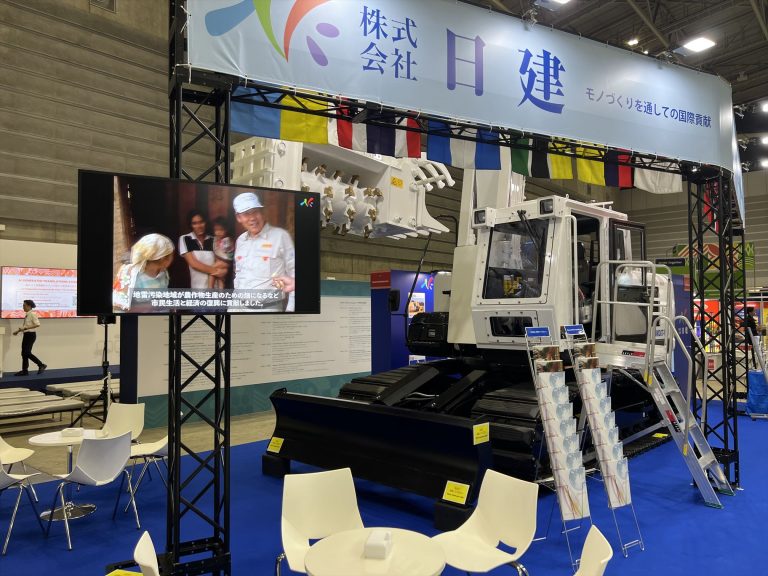

2025年10月14日(水)、マイドームおおさかにて開催された独立行政法人国際協力機構(JICA)主催の「JICA Networking Fair in Autumn 2025」に出展しました。

本フェアは、日本で学ぶJICA留学生と企業・団体との交流を通じて、将来的な国際連携やインターンシップの機会創出を目的としたイベントです。

当社ブースでは、会社案内のほか、当社が開発してきた対人地雷除去機の歩みを紹介する映像やパネルを展示し、「地雷除去を通じた平和構築と生活再建」への取り組みをご紹介しました。

当日は、チュニジア、シリア、コートジボワール、ガーナ、エチオピア、ナイジェリア、スーダン、パプアニューギニア、ケニアなど、世界各国からの留学生が多数来訪し、当社の活動に高い関心を寄せてくださいました。

10月10日(金)、北杜市いこいの杜コミュニティーパークで、韮崎北東小学校6年生のみなさんと保護者、学校関係者など65名を対象に体験講演会を行いました。

この講演会は、児童の豊かな心を育む「心の教育授業」の一つとして、平和の大切さやモノづくりの素晴らしさを学ぶことを目的に開かれました。

今回は、「モノづくりを通して世界に貢献すること」や「人づくり・モノづくりの大切さ」についてお話しました。地雷が爆発する映像や、実際に地雷の被害を受けた人々の映像を見ながら、子どもたちは真剣な表情で耳を傾けていました。

モノづくりで大切なのは「相手の立場に立って、相手が何を望んでいるのかをしっかり考えること」、そして「使命感を持ち、目標を持って取り組むこと」をお話しました。

そして、実際に使われている地雷除去機を見学し、その大きさや仕組みに触れながら、子どもたちはモノづくりの力を実際に感じ取りながら、真剣に観察していました。

今回の講演を通して、子どもたちが平和や命の尊さ、そしてモノづくりの力について学び、この経験が、未来に向かって一歩を踏み出すきっかけになることを期待しています。(写真下に児童の感想文を追記しました)

児童の皆さんからたくさんの感想をいただきました。

一人ひとりが感じた思いや気づきを、自分の言葉で一生懸命に書いてくれました。

どの感想にも優しさや平和への願いが込められています。

その中から、いくつかの感想をご紹介します。

世界にはまだたくさんの地雷が埋まっていて、戦争が終わっても人々を傷つけ続けていることを知りました。

地雷をなくすために命がけで働いている人たちの勇気とやさしさに心を打たれました。

私もいつか、誰かの笑顔を守れるような平和な世界づくりに力を合わせたいです。

カンボジアには600万個もの地雷があり、子どもたちが安心して遊べない場所があると聞いてとても悲しくなりました。

私たちが当たり前のように安全な場所で過ごせていることは、決して当たり前ではないのだと気づきました。

これからは、今の暮らしにもっと感謝しながら毎日を大切にしたいと思います。

地雷を取り除く仕事はとても危険なのに、それでも人の命を守るために続けている人たちがいることを知り、胸が熱くなりました。

自分の命をかけて他の人を助けようとする姿は、本当の強さだと思います。

私も人のために頑張れる優しい心を持ちたいです。

戦争が終わっても、地雷のせいで今も苦しんでいる人がたくさんいることを初めて知りました。

爆弾や武器がなくなって、誰もが安心して笑い合える世界になることを心から願います。

そのために、私たち一人ひとりが平和を守る気持ちを大切にしていきたいです。

地雷を作ることも使うこともやめて、みんなが助け合いながら生きられる世の中になってほしいと思いました。

雨宮さんのように、困っている人のために行動できる人はとてもすてきだと思います。

私も周りの人を思いやり、少しでも誰かの力になれる人になりたいです。

地雷のお話を聞いて、改めて命の大切さを強く感じました。

私たちは安全な場所で過ごせることを当たり前に思わず、たくさんの人の努力の上に成り立っていることを忘れないようにしたいです。

これからも感謝の気持ちを持って生きていこうと思いました。

10月2日(木)、日建本社にて一般社団法人日本建設機械施工協会の皆様をお迎えし、「モノづくりを通しての国際貢献」をテーマに講演会と見学会を開催しました。

同協会は、建設機械を活用した施工技術の研究開発や基準づくり、人材育成に取り組む業界団体です。

講演では、弊社の地雷除去機開発の歩みや、カンボジアの歴史、地雷被害を受けた地域や人々の現状について紹介しました。特に、地雷や不発弾の除去、インフラ整備を通じた地域復興と自立支援から見えてくる「平和構築」、事業化による持続的な「モノづくり」の意義についてお話ししました。

また「モノづくり」において大切なのは、相手が何を望んでいるのかを常に意識し、相手の立場に立って考えること、使命感と明確な目的意識を持つこと、そして「人を育てずしてモノはつくれない」という“人づくり”の視点であることをお伝えしました。

講演後には、実際に地雷除去機をご覧いただきました。

私たちはこれからも、さまざまな活動を通じて 「人と人を結び、未来へ希望をつなぐ」 平和へのメッセージを発信し続けてまいります。

9月21日、ピースフィールド明野にて「国際平和デー」を記念したイベントが開催されました。

開会にあたり、雨宮代表理事から、「ピースフィールド」はスポーツを通して平和の大切さを伝え、その思いを未来へつないでいく場であることをお話しし、その後、地域の皆さまや少年サッカーチームの子どもたちなどが参加し、多彩なプログラムが繰り広げられました。

「国際平和デー」(9月21日)は、国連が定めた世界の平和を記念する日です。

ピースフィールド明野は、英国のNPO法人 International Children’s Football Alliance(ICFA) より、日本で初めて「ピースフィールド」として認定され、世界で63番目の登録地となりました。この「ピースフィールド」は、第一次世界大戦中のクリスマスの日、ベルギー・フランダース地域でイギリス軍とドイツ軍の兵士たちが一時休戦し、サッカーを楽しんだ逸話に基づいています。

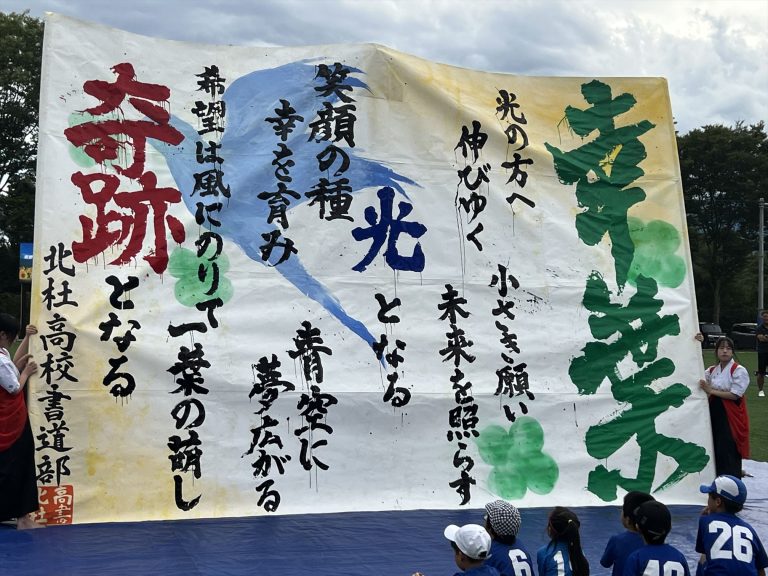

イベントでは、北杜高校書道部による「幸葉」をテーマとした力強い書道パフォーマンスが披露されました。「小さな願いは未来を照らす光となり、笑顔は幸せを育て、希望は芽吹き、奇跡の葉となる」という「幸葉」のメッセージを通じて、平和への祈りが表現されました。

また、サッカーに加えて、ブラインドサッカー、大きなボールを使って楽しむ「キンボール」、ボッチャなど多様なスポーツが体験でき、キッズフェスティバルでは小さな子どもたちがヴァンフォーレ甲府の外国籍選手と共にサッカーを楽しむ姿が見られました。

さらに、北杜市特産のお米を使ったおにぎりの無料配布や販売、キッチンカー出店などもあり、地域色豊かな交流の場となりました。

本イベントを通じ芽生えた小さな平和の輪が、これからも広がり続けていくことを願い、今後も「ピースフィールド明野から世界へ平和のメッセージ」を発信し続けてまいります。

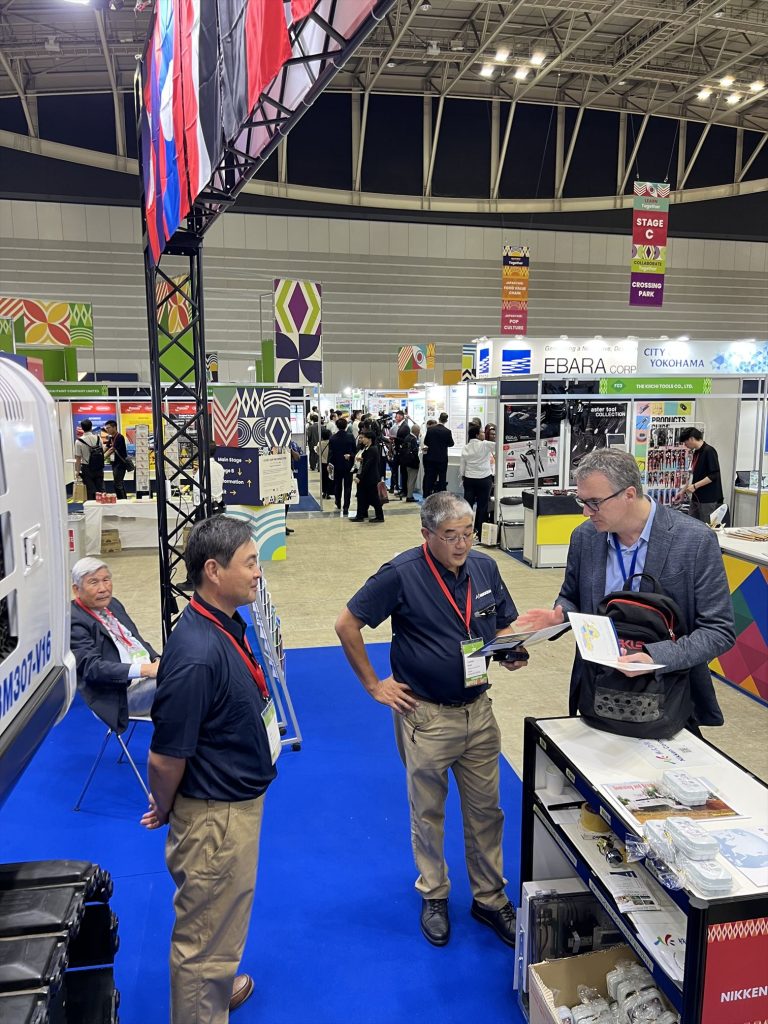

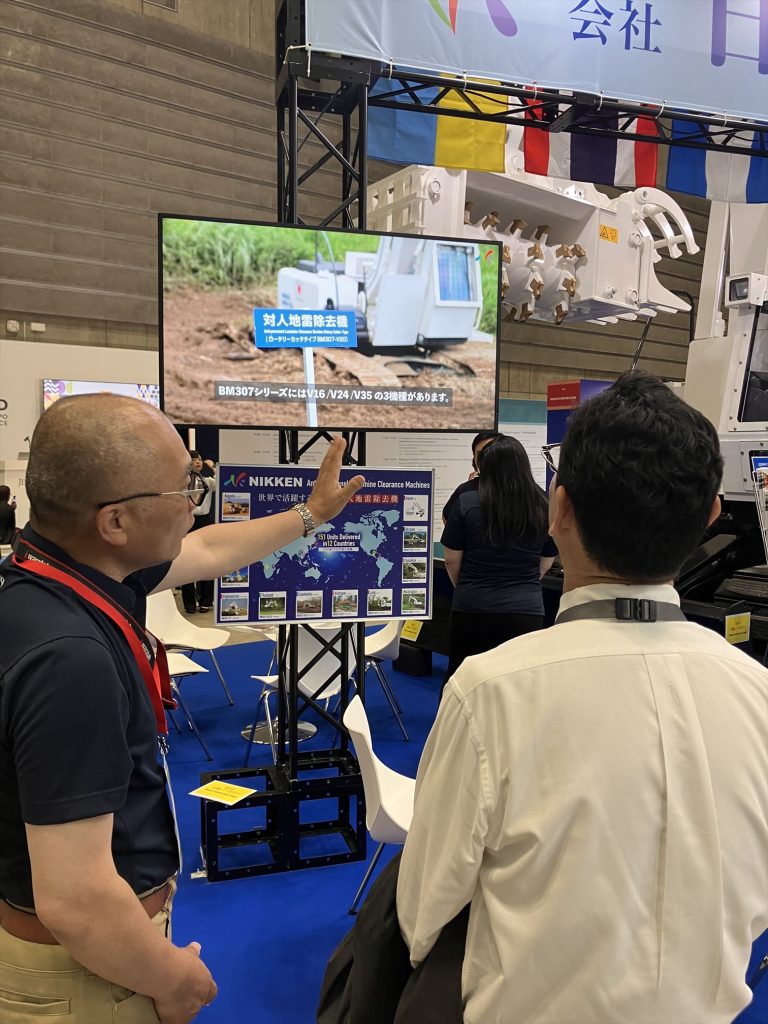

2025年8月20日~22日に横浜市で開催された「第9回アフリカ開発会議(TICAD9)ジャパンフェア」に出展し、地雷除去機展示に加え、映像や写真パネルを通じて地雷除去活動の歴史と進化を紹介しました。ブースにはアフリカ各国の政府関係者をはじめ、多くの来訪者にお越しいただき、弊社の技術や取り組みに高い関心を寄せていただきました。

今回の会議では、日本とアフリカの協力強化に向け「経済」「社会」「平和と安定」の3本柱が掲げられ、弊社は「平和と安定」の分野において、地雷除去活動を通じてアフリカ諸国の課題解決に貢献することを目指しています。

ジャパンフェアには、日本企業など196団体、アフリカ49か国(外務省発表)が参加。人口増加が見込まれるアフリカ(2025年に15.5億人、2050年には24.7億人に達すると予測)では、スタートアップを含む多様な取り組みが進み、国際協力の重要性は一層高まっています。

日建はTICAD9を機に、アフリカとのパートナーシップを強化し、地雷除去活動を通じて、持続可能な開発と安全で豊かな未来社会の実現に貢献してまいります。

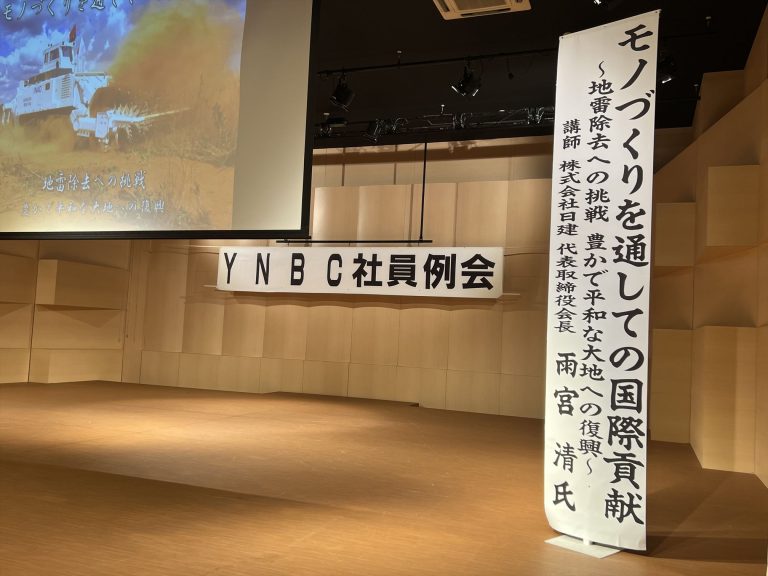

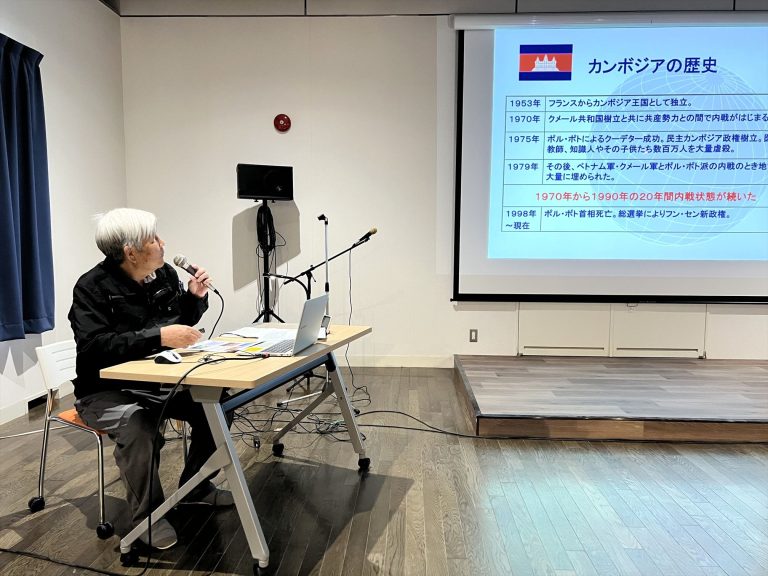

7月16日、ジットプラザ甲府にて開催された山梨県ニュービジネス協議会の定例会にて「モノづくりを通しての国際貢献」と題し、講演を行いました。

山梨県ニュービジネス協議会は、多様な企業が現業にとどまらず、新たな価値やイノベーションの創出を目指して集まっている団体です。

講演では、まず地雷被災地の現状と、現地の人々と共に進めている地雷除去機の運転指導や技術教育の取り組みについてご紹介しました。限られた資源と設備の中で、工夫と責任感を持って取り組む現場には、日本のモノづくり精神が息づいています。

重要なのは、こうした活動をボランティアで終わらせるのではなく、収益性のある事業として継続していくこと、そして地雷除去をした後にインフラ整備が進み、その土地で人々が再び農業を営み、生活が再建できるよう、Win-Winの関係を築くことです。

少子高齢化が進む日本では、今後さらに地域企業のグローバル化が求められます。だからこそ、相手国を理解し、対等な立場で信頼関係を築く力が必要です。

そして何より、「モノづくり」においては、相手の立場に立ち、何を欲しているかを考え、対等性、明確な目標、目的意識を持ち、そして“人を作らずして、モノは作れない”という考え方です。人づくりこそ、企業の原点であると私は考えています。

弊社としても、今後とも研究開発を進め、技術を確立することで、国際社会や地域社会にさらなる貢献ができるよう、邁進していきたいと思います。

6月27日(金)、北杜市いこいの杜コミュニティーパークで、小学6年生30名を対象とした体験講演会を開催しました。この講演会は、児童の豊かな心を育む「心の教育授業」の一環として、平和教育とものづくりへの理解を深めることを目的に行われました。

講演では「ものづくりを通しての国際貢献」と「人づくり・ものづくり」をテーマにお話をしました。地雷が爆発する映像や地雷被害の映像を見ることで、地雷の恐ろしさを実感する機会となりました。

模擬地雷原での体験では、樹木や雑草の生い茂る中、実際に地雷を探すことの難しさを体験し、また、地雷除去機の大きさに触れて感動する様子も見られました。

今回の講演会を通じて、子どもたちは平和な日常がいかに尊いものであるかを強く感じたようです。児童たちにとってこの経験が平和や命の尊さについて深く考えるきっかけとなることを切に願っています。

2月25日(火) 北杜市 いこいの杜コミュニティーパークにて、甲府南ロータリークラブの皆様を対象に、「モノづくりを通しての国際貢献」をテーマに講演会を行いました。

ロータリークラブは、多様な世代が集い、友情、多様性、高潔性、リーダーシップを重視しながら、地域社会や世界で持続可能な変化を生み出すための奉仕活動を行う団体です。その活動は、総合教育施設「いこいの杜コミュニティーパーク」と同様に、地域社会に貢献し、人材育成や交流を促進するものであり、SDGsの推進にも積極的に取り組んでいます。

今回の講演では、地雷被災地やその地域に暮らす人々の状況、SDGsにおける世界の環境・貧困問題等の課題を踏まえ、地雷や不発弾の除去、インフラ整備を通しての地域復興や自立支援から見えてくる「平和構築」と「モノづくり」の意義を中心にお話しをさせていただきました。

特に「モノづくり」において重要なのは、相手との対等性、明確な目的意識、そして「人を作らずしてモノは作れない」、人づくりの考え方であることをお伝えしました。

これからもいこいの杜での様々な活動を通して、人をつなぎ、未来をつなぐ平和へのメッセージを発信し続けてまいります。